秋日午后的阳光,像一层薄纱裹着滇西的山,大巴车碾过盘山公路的碎石,“沙沙” 声里藏着几分期待。海拔渐升,车窗外的景致也跟着换了模样:山脚的灌木丛还带着夏末的绿意,往上走,成片的玉米杆便立在秋天的山坡上,金黄的玉米棒子直接挂在秆上晾晒,裸露在秋日的天光里。我忍不住凑到车窗边细看 —— 这般不设防的晾晒,在城里是见不到的,心里不由软下来:磨皮乡的民风,就这样浸在山风的淳朴里。

“前面就到磨皮彝族花鼓文化传习馆了!” 当地文化人任老师一开口,车厢里顿时安静下来。

路边的油甘果

我刚把目光从玉米地收回,一阵 “咚咚” 的鼓声便顺着车窗缝钻了进来,不似舞台上的清脆,倒带着泥土的厚重,一下下敲在心上,像远古战场的号角,勾得人心里发紧。车还没停稳,我已经攥紧了手机,传习馆里会藏着怎样的故事?

在大门口受到了隆重的欢迎,两排彝族花鼓手载歌载舞列队欢迎我们这些从全国各个省市慕名而来的作家。

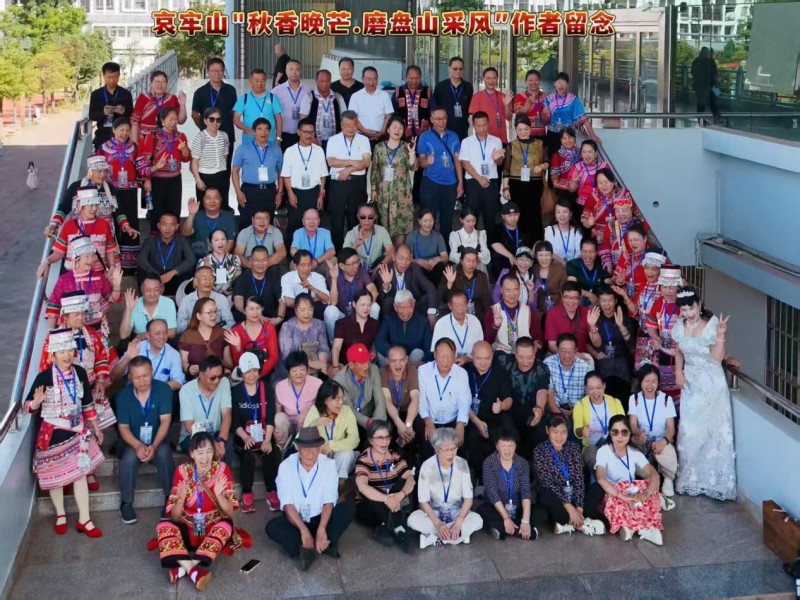

来自全国各省市的作者留影

下了车,首先撞进眼帘的是传习馆的门楣,木质结构上刻着彝文,朱红的漆色在秋阳下泛着暖光,门两侧挂着的花鼓模型,鼓面上绣着彝族特有的火焰纹,风一吹,悬在鼓边的彩穗轻轻晃动。跟着任老师往里走,馆内的灯光偏暖,最先看到的是一面玻璃展柜,里面摆着几面老花鼓 —— 最旧的那面鼓皮已经泛出深褐色,边缘的牛皮绳磨得发亮,鼓身上刻着模糊的彝文。“这面鼓有近百年历史了,是以前部落祭祀时用的。” 当地彝族花鼓文化研究会的方平生会长的声音放轻,“磨皮花鼓舞能传四百年,靠的就是这些老物件,还有一代代人的手艺。”

我凑近展柜,指尖几乎要碰到玻璃 —— 鼓皮上似乎还留着当年鼓手的温度,那些深浅不一的敲击痕迹,像是在诉说着过去的故事。展柜旁的墙上,挂着一组黑白照片:有上世纪八十年代彝族老人教孩子打鼓的场景,有村民们在晒谷场跳花鼓的热闹画面,还有传承人背着花鼓去外地演出的留影。照片下方的文字写着:“磨皮花鼓舞,明代弘治年间由彝族领袖普阿白创编,融三十六路刀法、七十二套花枪舞步于一体,既是战舞,也是生活舞。”

采风团与当地文艺工作者合影

再往里走,是一个小小的体验区,几张木桌拼成的长台上,放着几面新做的花鼓,鼓棒是用当地的硬木削成的,握在手里沉甸甸的。方会长笑着递来一根鼓棒:“试试?花鼓舞的鼓点有讲究,慢的时候要像山间的溪流,快的时候要像打猎的脚步。” 我学着他的样子,将鼓棒举到胸前,轻轻落在鼓面上 ——“咚” 的一声,鼓声比我想象中更有力,震得掌心发麻。旁边一位穿着彝族服饰的姑娘凑过来,耐心地纠正我的姿势:“手腕要松,力气要沉到鼓心,就像咱们彝家人种地,得把根扎进土里。”

花鼓舞之乡磨皮乡

体验区的尽头,是一间小小的放映室,墙上正播放着花鼓舞的纪录片。我找了个角落坐下,看着屏幕里的画面:大雪天里,传承人阿普带着村里的年轻人在晒谷场练舞,小伙子们光着膀子,汗珠顺着脊背往下淌,鼓点在雪地里炸开;春天播种时,村民们跳着花鼓祈求丰收,鼓点里混着耕牛的哞叫、播种机的轰鸣。纪录片里的阿普说:“以前这舞是为了保家卫国、求个好收成,后来年轻人都往外走,舞快没人跳了。这传习馆建起来后,才有娃愿意回来学,这鼓才算保住了。”

我盯着屏幕里阿普布满老茧的手,突然明白:声声鼓点,追溯着先祖走过的足迹;刀飞戟舞,演绎着先祖征战的壮烈场景;豪迈舞姿,展示着彝家人勇猛强悍、耿直豪爽的个性气质……这传习馆不只是放老物件的地方,更是磨皮彝家的 “根”—— 乡村要振兴,先得把文化留住。若这花鼓的鼓声断了,磨皮村的魂,恐怕也会少了几分滋味。

作者与新平县磨盘山民族文化研究学会长方平生合影

走出传习馆时,鼓声更响了,顺着声音往南走,便是村里的晒谷场。花鼓舞即将开场。

只见场中央20多位彝族俊男美女,有身上背着花鼓的,有手上紧握刀枪的,男青年穿着黑色的短卦,背后是一个大大的牛头画,女舞者身挂花鼓,双手握鼓槌,左手鼓槌扎着白飘带,右手则是红飘带。而领舞者,口中含哨子,他将缠着彩绳的指挥棒举过头顶,口中吹出一声清脆的哨声,划破晒谷场的喧闹。所有人的目光瞬间聚焦 —— 这是花鼓舞开场的信号。

“嗬 ——” 领舞者一声吆喝,指挥棒猛地向下一压。十几位彝族小伙瞬间抽出腰间的刀枪,阵阵鼓声伴随着刀枪碰撞的 “锵啷” 声炸开,与此同时,姑娘们手持鼓棒,鼓槌落在鼓面上,厚重的鼓点像惊雷般在晒谷场回荡。我下意识地攥紧了手机,心脏跟着鼓点跳 —— 这哪里是舞蹈,分明是一场活过来的历史:小伙们侧身挥刀的动作,是先民劈砍荆棘的模样;举枪冲刺的舞步,是部落冲锋陷阵的姿态;姑娘们的鼓点,是战场上千军万马的气势。

“以前跳这舞,是为了凝聚人心。” 身边一位当地人向我介绍说,“现在不一样了,游客来看着舞,就知道咱们磨皮村的故事,村里的年轻人也愿意回来跳,说能让外面的人了解彝家文化。” 那人指着场中跳跃的小伙:“你看那个领舞的,以前在城里打工,去年回来学花鼓,现在已经是花鼓舞的顶梁柱了。”

是的,那个领舞的年轻男子,不但精准地指挥着这支20多人的跳舞队伍,他自己的挪腾跳跃准确踩在鼓点上,刀枪在他手中划出利落的弧线,脸上充满了自豪。

彝族花鼓文化传习馆里的老照片

忽然,领舞者的哨声变得急促,小伙们分成两队 “对峙”,脚步踏在光洁的场地上,与鼓点形成奇妙的共振;“杀!杀!” 的呐喊声里,刀枪碰撞的声音此起彼伏,模拟出激烈的战场厮杀。姑娘们的鼓点也快了起来,鼓槌落下的速度越来越快,鼓面被震得嗡嗡作响,我身边的游客们都屏住了呼吸,有人甚至跟着鼓点轻轻跺脚 —— 这鼓声里,藏着彝家人的坚韧,也藏着乡村振兴的底气:文化活了,人心就齐了。

这不是简单的表演,是彝家人把祖祖辈辈的期盼,都融进了这鼓声里;而乡村振兴,不就是要让这些期盼,变成看得见、摸得着的好日子吗?

最后一声鼓点落下时,晒谷场静了一瞬,随即爆发出雷鸣般的掌声。游客们涌上前与舞者合影,领舞者擦着额头的汗珠,笑着对我们说:“这花鼓是磨皮的根,以前是保家卫国,现在是迎客的礼,也是让村民有饭吃、有奔头的路。” 我看着他自信的眼神,突然明白:传习馆里的老鼓、晒谷场的新舞,都是磨皮村振兴的 “密码”—— 文化不只是陈列的展品,更是能让村民过上好日子的 “活资产”。

离开晒谷场时,日头已经偏西,我们下一站是去山坳里的秋香晚芒果园。

车在乡道上盘旋而上,路边南酸枣坠得枝头弯弯,油甘子像绿珍珠般缀满灌木丛,玉米秆挺拔地立在路边,金黄的穗子在风里轻轻摇晃。“以前村里穷,这些果子、玉米只能自己吃,卖不上价钱,年轻人都往外跑。直到李建国老板来种芒果,日子才慢慢好起来。”任老师介绍说。

转过一道山弯,连片的芒果林便撞进眼帘。1500 米的高海拔让阳光显得格外澄澈,透过枝叶缝隙,一串串棕色的袋子沉甸甸地压弯了芒果树,风一吹,果实与叶片摩擦的声响,像是山野在轻声呢喃。“这些袋子是防虫害的,也是为了让芒果长得更甜。”接待我们的秋香晚芒公司工作人员介绍说,他顺手摘下一颗成熟的秋香晚芒,剥开果皮,金黄的果肉散发着浓郁的香气,递到我手中,“你尝尝,这‘秋香晚芒’,在城里能卖到 20 块一个呢!”

我咬下一口,果肉细腻多汁,甜味里带着一股清香,芒果带香味第一次品尝,满口都是阳光与山野的味道。工作人员看着我满足的样子,笑着说:“以前谁能想到,这荒坡能种出这么贵的芒果?李老板刚来的时候,村里人都不信 —— 这山高路远的,种啥能活?”我赶紧下单买了两箱寄回家,逼不及待地和要和家人分享。

“秋香晚芒”芒果大丰收

工作人员口中的李建国,是秋香晚芒的创始人。2017 年冬天,李建国第一次来磨皮村,那时的山坳还是一片荒坡,碎石遍地,村民们都说 “种啥都长不好”。可李建国却蹲在地上,抓着一把土反复揉搓,从那带着腐叶清香的土壤里,嗅到了希望的味道。“海拔高、温差大,正是晚熟芒果的黄金生长带。” 他的这句话,成了改变磨皮村命运的开端。

为了流转土地,李建国挨家挨户上门沟通。阿普还记得,当时村里的普阿妈一开始死活不肯让出自己的三分地 —— 那是她丈夫生前种玉米的地,舍不得给外人。李建国没放弃,天天去帮普阿妈喂猪、挑水,听她讲年轻时在磨盘山采茶的故事。直到有一天,普阿妈看着李建国冻裂的双手,红着眼眶说:“娃,这地给你种芒果,我信你。” 就这样,1100 亩土地从村民手中流转过来,成了秋香晚芒的第一块 “试验田”。

挂满枝头的“秋香晚芒”芒果

“种芒果的过程,难呐!” 工作人员指着果园里的水肥一体化设施,“1500 米的海拔,冬天冷,风又大,芒果苗刚种下去就冻死了好几批。李老板带着我们住在油毛毡棚里,白天顶着烈日勘测地形,晚上就着煤油灯画灌溉图纸。有一次暴雨,为了测试设备,我们在雨里守了一夜,浑身湿透了,却紧紧盯着压力表,直到第一滴水流进芒果树根,所有人都在泥地里抱作一团哭了起来。”

挂满枝头的“秋香晚芒”芒果

我看到了三套水肥一体化设施像银色的绸带缠绕在山间,600 米长的轨道运输机在山坡上穿梭,将沉甸甸的芒果从山顶稳稳送到山脚下的分拣车间。“现在不一样了,” 工作人员的语气里满是自豪,“村里近百名村民在基地务工,每月能拿 3000 多工资。普阿妈以前靠种玉米勉强糊口,现在在基地套芒果袋,不仅收入稳定,还能照顾孙子。上次我见她,还穿着新买的查尔瓦,说要等孙子放假,带他去传习馆学打鼓呢!”

夕阳西下时,芒果园被染成了温暖的橙红色,一串串芒果像小灯笼般挂在枝头,散发着诱人的香气。李建国站在果园的最高处,指着远处的磨盘山对我们说:“下一步,我想把芒果种植技术推广到周边村寨,让更多彝家人靠芒果过上好日子;还想在果园里建个‘芒果文化体验区’,游客来不仅能看花鼓,还能摘芒果、学种芒果,让磨皮的文化和产业,都活起来。”

我望着眼前的景象:远处的晒谷场已经没了鼓声,却仿佛还能听见那雄浑的节奏在山间回荡;近处的芒果园里,村民们正忙着采摘,笑声顺着风飘过来。忽然明白,磨皮村的振兴,从来不是单靠文化,也不是单靠产业 —— 是传习馆里的老鼓,敲醒了彝家人的文化自信;是果园里的芒果,结出了村民们的幸福生活;是文化与产业拧成的一股绳,拉着磨皮村往更好的未来走。

下山时,风从磨盘山吹来,带着芒果的甜香与花鼓舞的余韵,拂过每一个人的脸颊。我回头望了一眼 —— 传习馆的灯光已经亮起,像一盏明灯;芒果园里的 “小灯笼” 还在闪烁,像星星落在枝头。这片曾经贫瘠的土地,如今正以崭新的姿态拥抱未来。

鼓震彝寨,是文化的传承;芒满枝头,是产业的希望。在云岭深处的磨皮乡,文化与产业交织,过去与未来碰撞,奏响了一曲乡村振兴的交响。而我知道,这样的文化交响不会停 —— 花鼓舞会代代相传,更多的李建国会把芒果、各种农作物种到更多的山坡上,磨皮乡的好日子,会像秋日的芒果一样,越来越甜,越来越香。

作者简介:谢凤芹,中国政法大学法学院法学专业研究生学历。北海市人,现居钦州,在《当代》《长篇小说》《文艺报》《中国艺术报》《中国报告文学》《延河》《边疆文学》《鸭绿江》《北欧时报》《安徽文学》《特别关注》《广西文学》等50多种刊物发表作品450万字,作品入选《当代小说家作品选》《小说精品集》《散文选刊》等。出版个人专著14部,其中小说集五部《大地无言》《欲望的轮回》《叶落地平线》《婚姻黑子》《谢凤芹小说选》;非虚构北部湾名人系列5部《国柱冯子材》《虎将刘永福》《大儒冯敏昌》《上将黄明堂》《陈济棠传》;散文集3部《静听天音》《家住运河边》《行脚时光》;文学评论集一部《字里乾坤》。获国家级,省市级文学奖30多次,其中中篇小说《天使》2013年获中国小说学会授予“中国当代小说奖”!《一条奔腾不息的河流》获第六届《奔流》文学散文奖,是唯一获奖的散文,《家住运河边》获2024年全国散文年会“十佳散文集”奖。中国作协会员,中国报告文学学会会员,广西作协理事,钦州市作协主席。

-

2025-09-26

-

2025-09-26

-

2025-09-23

-

2025-09-22

-

2025-09-21

-

2025-09-19

-

2025-09-18

-

2025-09-18

-

2025-09-15

-

2025-09-10

-

2025-09-09

-

2025-09-08

-

2025-09-08

-

2025-09-07

-

2025-09-05

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。