2025年7月20日上午,作家班永吉文艺评论集《穿行于历史间的思考》新书分享会,在北大纵横四楼作者面对面会客厅成功举办。此次活动由北京市海淀区北下关文联主办,海淀区政协委员、北大纵横管理咨询有限公司董事长王璞出席分享研讨会,人民日报出版社原社长刘华新,人民日报海外版原党委书记、副总编辑李建兴,中国社会科学院文学所原党委书记、文博研究馆员刘玉宏,原北京军区政治部文艺创作室主任、中国作协会全国委员会委员、一级作家李西岳,中国社会科学院文学所研究员、著名文学评论家曾镇南,北京奥凯立科技发展股份有限公司董事长、中华诗词学会会员卢甲举,《祖国》杂志社社长龚泓铭,中国作协会员、军队基层建设编辑部总编刘巍,中央党史和文献研究院信息资料馆书稿和研究档案管理处副处长曾珺,南开大学文学院博士研究生王淼,北京诗词人生有限责任公司总经理王旭,红色文化国际传播工作室特邀顾问盛金浩,传迈国际传媒总经理李昂柯,解放军报原高级编辑、作家、资深出版人凌翔,中国作协会员、诗人蔡诗华,北京市社会科学院博士张晓庆,北京作协会员,公安文学作家郭秀景,中国作协会员、作家、评论家杨府,悦读天下(北京)国际教育科技有限公司副总经理、泰山新闻出版小镇书业商会副会长董建坤,中国散文学会会员、北京丰台作协会员文澜珊,中国作协会员、青州作协主席张雯,班永吉老战友夏龙兴、马体忠,北京市西城区展览路街道办事处红色经典诵读人包托雅,人民艺术家网执行总编马金星,中旗网总编张伊,以及谢雪梅、班晓昭、班娟、班素朵、陶良宇、李勃等热心读者50多人现场参加。活动由北下关文联副主席兼秘书长王永武主持。

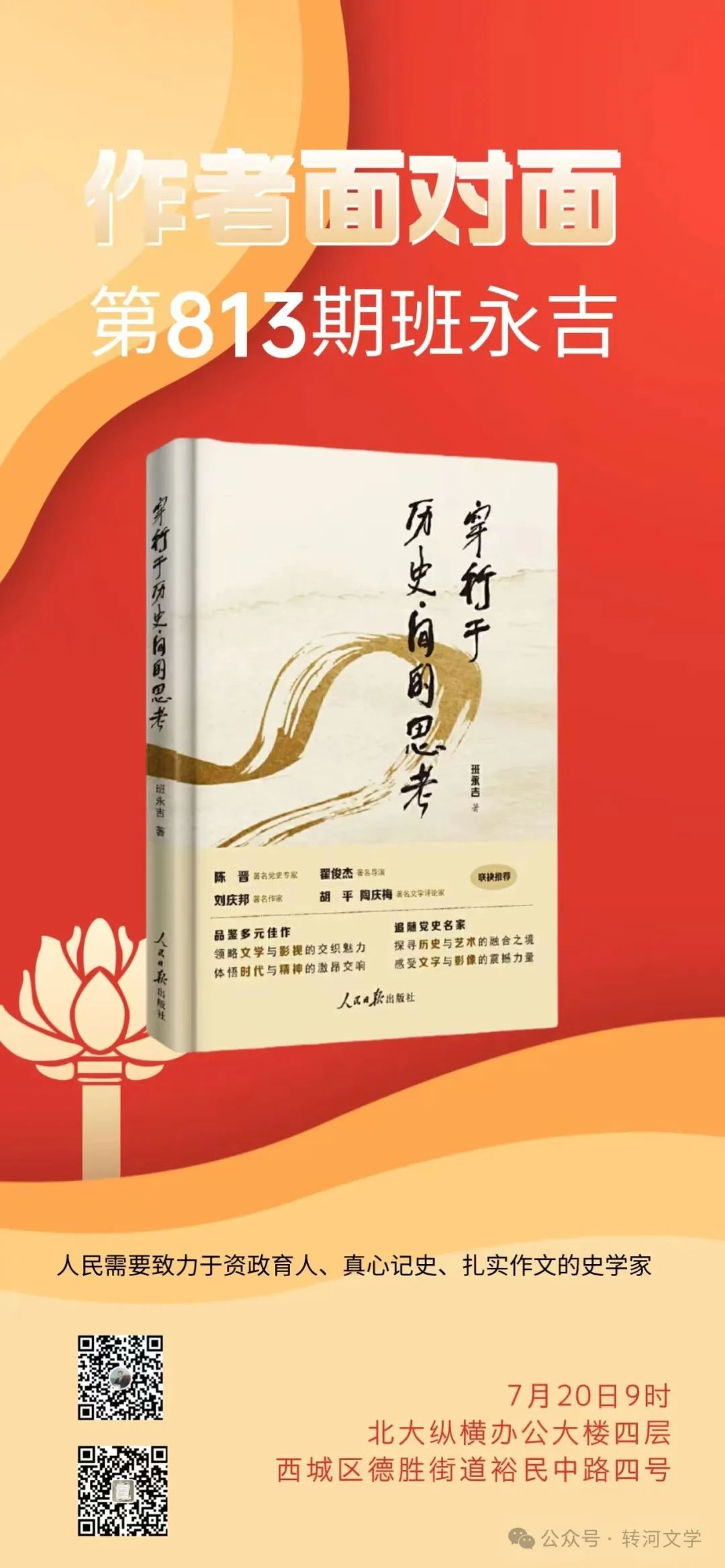

北大纵横董事长、作者面对面对活动发起人王璞先生亲临现场致辞,他对班永吉及其著作《穿行于历史间的思考》给予高度评价,亲自为其设计海报,加注评介语:人民需要致力于资政育人、真心记史、真心作文的史学家。他还对莅临作者面对面对现场的各位作家、评论家、文学爱好者表示欢迎。

北下关文联副主席兼秘书长王永武在主持中介绍了现场与会嘉宾,并在致辞中谈了与班永吉之间的战友文友情谊,讲解了北下关文联以及举办作者面对面的相关情况和对班永吉及其著作《穿行于历史间的思考》的读后感。

班永吉在分享中,结合精心制作的课件,详细讲述了自己的文学创作历程,饱含深情地感谢在文学创作之路上遇到的良师益友。对自己出版的这本《穿行于历史间的思考》,从封面设计、内容编排,到出版后引起的社会影响、专家评论,大到宏观叙事的解读,小到让年逾八旬老娘题签书名、女儿手绘素描肖像细节,进行介绍,里面穿插音乐背景,令人耳目一新,听者动容。他还对里面一些重要文章的创作背景、创作手法的运用等,一一进行剖析释读,给大家带来诸多启示。

人民日报出版社原社长刘华新在发言中谈了自己在阅读此书过程中的几点感受:一是党史工作者要学会用文艺的形式进行传承。班永吉是一位党史工作者,对我党的历史颇有研究。但他同时又是作家、散文家。把二者结合起来,成就了《穿行于历史间的思考》中的许多精彩篇章。他在这方面立起了一个榜样,担起了党史工作者的职责使命。二是书评影评人物评述的意义重大。这部书中相当一部分是书评、影评,其引导性正确,都是极有价值的“权威推荐”,对党史工作者和爱好者都有指导意义。特别是,能够激发年轻一代全方位思考我们从哪里来、到哪里去。里面不少文章点评文学作品的政治底蕴、艺术特色,回顾与魏巍、朱子奇等前辈大家的交往,能够起到激励后辈的独特作用。三是班永吉创作中的精益求精。如《站在历史正确的一边》一文,是推介《宋庆龄与中国共产党史事编年(1921—1981)》一书的,文章写得好,编辑部自觉编得也不错了,但反馈给永吉老师后,他还是作了进一步的精心修改,特别是对5个小标题进行了重新润色。编辑们都十分感佩。我感到,《穿行在历史间的思考》,不仅涉及的许多主题宣传十分重要,而且文笔晓畅,文风朴实,思考深入,言之有物,相信每一个读者展卷都有收获。

人民日报海外版原党委书记、副总编辑李建兴在发言中指出,我看到海报上那句推荐语——“人民需要致力于资政育人、真心记史、扎实作文的史学家”时,心头猛然一震。这句推荐语不仅是对班老师著作价值的精妙概括,更是对史学工作者使命担当的深刻诠释,也让我对这本书有了更深刻的感受。他谈了几点体会:一是全书充满对历史责任的深沉叩问。翻开这部著作,最让我动容的便是班老师身上那股深沉如海的历史责任感。“资政育人”这四个字,绝非空洞的口号,而是如一条坚韧的丝线,贯穿于全书的字里行间。班老师凭借其扎实的史料功底,如同一位技艺精湛的工匠,精心雕琢着每一个历史片段;又以宏阔的历史视野,宛如一位高瞻远瞩的领航者,引领我们在历史的长河中穿梭。他此番“穿行于历史之间”,并非是为了满足猎奇之心,或是沉溺于故纸堆的繁琐,而是怀揣着对现实的深刻思考和对未来的殷切期许。在书中,他对历史事件的剖析、对历史人物的评述客观公正,每一个观点、每一处论述,都无不体现着以史鉴今、服务当下的写作初衷。他以“真心记史”的态度,力求还原历史的真实面貌,为国家的发展、民族的复兴提供宝贵的智慧和深刻的镜鉴。这种对历史的敬畏之心和强烈的现实关怀,让我们深刻认识到史学工作者的责任与担当。第二点体会:全书对现实的关照令人赞佩。他能从看似遥远的过往中,敏锐地捕捉到与当下息息相关的命题,将历史与现实紧密相连,让那些尘封在岁月中的故事重新焕发出光彩,鲜活地展现在我们面前。第三点体会:全书洋溢着真挚的情感与温度。正如本书封面和封底所凝聚的重量级推荐所展现的那样,这部书可以让我们领略文学与影视的交织魅力,体悟时代与精神的激昂交响,探寻历史与艺术的融合之境,感受文字与影像的震撼力量。他写历史人物时,不局限于功过得失的简单评判,而是深入挖掘他们的血肉情感与理想信念,让我们看到了历史人物背后的人性光辉。这部著作,是历史的回响,它让我们听到了过去的声音,感受到了岁月的沧桑;是时代的思考,它促使我们反思当下,展望未来;更是班老师心血与智慧的结晶,凝聚着他对历史、对现实、对未来的深刻理解和殷切期望。

原北京军区政治部文艺创作室主任、中国作家协会全国委员会委员、一级作家李西岳在发言中谈到班永吉是自己的学生,是一名从战士成长起来的作家,通过这部书把自己的评论展现出来,把诗人、散文家的优势发挥到评论上,思想性、可读性都很强,看到弟子这些作品很欣慰。一是他通过运用诗人的视角,用情来说话,有画面、有思想,情和理交融,这是普通评论家无法比拟的;二是他通过人物与历史的对话,把党史中的人物放到历史上去解读,体现出一个作家对历史的认知,在这一点上他是下了功夫的,很到位,让人读起来不苦涩;三是班永吉做人真诚,做学问有担当,勤奋,这在我和他多年的交往中总结出现的。希望他以此为起点,在这种文本体裁上找准定位,干得更好,多出成绩。

中国社会科学院文学所原党委书记、文物博物馆研究馆员刘玉宏在书面评论中指出,当下,像班永吉这样能够静下心来,梳理问题、思考问题,并提出自己的创见的人,实属难得。通览全书,有很多值得点赞的地方:第一,成书难度大。这部作品,既是一本书,也是一个庞大的研究工程的一部分,是需要一个人具有长久的毅力和耐心,才能完成的。涉及历史和现实问题的研究需要有大量的文献材料作支撑,同时还需要作者具备相当的思想高度、对文字的驾驭能力,及丰厚的学术修养和广阔的文化视野。因此这部作品能够面世,实属不易,值得点赞。第二,文化和学术价值高。书中对很多历史的、现实的问题,都做了客观理性的回答和评点,有涉及重要历史人物的,也涉及平民百姓的日常生活。可以说既对上,又对下,既关照历史,又关照现实。书名叫“穿行于历史之间的思考”,非常准确,这本书很好地完成了写作目标,兼具文化和学术价值。第三,可读性强。阅读该书,不仅能够使读者从中获得大量的文化知识,而且也能获得良好的文学熏陶。第四,该书对跨学科研究提供了有益的借鉴。特别是该书在理论与现实之间的碰撞,给我们以诸多启示,有助于推动不同学科的协同发展,助力跨学科研究的进一步发展。

南开大学文学院博士研究生王淼在发言中谈到,现在的文学评论中有一种诗语评论,这类评论基于评论者自身经历与经验,以“我”作为视角切入作品肌理,以“温和”的姿态与作品、与广大读者达成情感共振。班永吉老师的评论就是这样一类评论。他是一位出身农村、长期从事党史学习宣传教育的军旅作家。他的文艺评论常常倾注着对党和人民浓厚的热爱之情。他常倾心于表现中国共产党人精神谱系的图书和文艺作品,写下了《小平的伟绩与风骨》《再看1975》《走进镜头记录的历史现场》《你的故事是讲不完、写不完的》等等评论,并围绕长征写下了多篇文章。与此同时,他还结合自身与魏巍先生的交游经历、援疆经验,写下了“于细节处见精神”的评论《你是一颗不落的星辰》《兵团精神的模范践行者》。更重要的是,他的评论绝不仅仅停留在个人情感的散逸和抒表,而是蕴藏着智性的思考。他的评论意在严谨地、富有人文精神地面对历史,带领读者领略历史与文艺的交织,并最终感悟历史情怀与时代精神的共振。另外,作者本人与魏巍先生交往所留下的“回忆”、援疆时积累的生活体验与工作收获等,都在一定程度上作为“口述史”留存于世。从这个角度来看,他的评论亦可视作当代文学与文艺研究的史料资源。

作为班永吉的同事、中央党史和文献研究院信息资料馆书稿和研究档案管理处副处长曾珺在发言中谈到,在和班永吉同志交往以及阅读他的几本书后,感到他是一个很“心”勤耕耘的人,用心读书写作,从他的言行举止、待人接物到思想境界,都值得我学习。

中国社会科学院文学所研究员、著名文学评论家曾镇南在发言中,首先指出这部书中的“小瑕疵”:书中作品中的题目没有副标题,没有标明评论的是哪本书或哪个事件,标明了是对原文章作者的尊重,也可让读者清晰去阅读,希望再版时加上。他谈到,从书中可以看出,班永吉对所评论的书、文章和事件都认真地去阅读、研究过,写作手法上感觉都带有散文气质的作品,很耐读。同时他指出评论时评论中过多的发挥,评论的内容变成了自己的主观观点,也容易让读者误解,发挥过了头就成了缺点。班永吉的评论很好地避免了这一点,在党史中的观点写得比较客观、公正。印象中他对路遥的《平凡的世界》的评论写得很好,就像他写的评论标题《我们总能找到自己的身影》,这篇评论写得比较早,也比较有味道。

在互动环节,北京市西城区展览路街道办事处红色经典诵读人包托雅,深情朗诵了《穿行于历史间的思考》一书中《站在历史正确的一边》书评的精彩片段,一起回顾了宋庆龄在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争中的不平凡故事。

在提问环节,女作家文澜珊就如何做到“资政育人、真心记史、真心作文的史学家”等问题,向班永吉进行请教,班老师深入浅出地进行了回答。

活动最后,班永吉深情表示,人,还要学会感恩,要懂得感恩,要永远感恩你生命中遇见的每一个人,每一滴水,每一束光。这就是你前行中的滋养和力量!你是否熟悉你脚下的这片土地,你是否陌生了这片土地上的人,你是否遗忘了你的初心……人,要时常自省、自励、自勤。希望大家在时间的夹缝里,能找寻到一段文字,一段能够引领人生探索生命意蕴的文字,一段能够拨动心弦、开拓灵魂张力的文字,就仿若酷夏冰凉的一杯饮料,令品者惬意而酣爽。但愿《穿行于历史间的思考》,能给读者带去温暖或清凉。

分享研讨结束后,班永吉与现场观众和嘉宾合影留念,并为部分读者签名赠书。

中国作协会员、著名诗人蔡诗华还专门为此次分享活动献诗一首:

永吉班兄著分享,

红杨树苗业茁壮。

中流击水驱浊浪,

上善颐园修风尚。

字斟句酌崇经典,

心健志纯曾沧桑。

膜拜班氏贤品质,

秉笔直书续远航。

(点赞援疆好干部,

民族团结获荣光。)

现场读者为班永吉老师献花

-

最美领读者杨景波“书影中的平南抗战”主题分享会在大兴图书馆成功举办

2026-01-21

-

2026-01-21

-

2026-01-21

-

风雪中的温情守护——无锡市新吴区崇德幼儿园以雪为令筑牢幼儿安全防线

2026-01-20

-

51万字铸丰碑,叩盘声声叙乡情——八旬非遗传承人舒启容的守艺之路与巴蜀情

2026-01-20

-

2026-01-20

-

2026-01-20

-

2026-01-20

-

探访“北京小茅台”:中国诗歌春晚考察团走进华都酒业共商文化合作

2026-01-20

-

2026-01-19

-

索因卡文学奖、古尔纳文学奖、第三届国际冰心文学奖颁奖典礼在新加坡举行

2026-01-19

-

2026-01-18

-

2026-01-18

-

2026-01-18

-

2026-01-17

-

[文化新闻] 最美领读者杨景波“书影中的平南抗战”主题分享会在大兴图书馆成功举办

2026-01-21

-

[文化新闻] 新疆丝路国际滑雪场将迎来“诗人朗诵家滑雪王子”

2026-01-21

-

[综合新闻] 春种一粒粟,秋收万颗子——匠人周伟生以米为钥,试解糖尿病人饥饿枷锁

2026-01-21

-

2026-01-21

-

[文化新闻] 获奖感言 | 舒然获第三届国际冰心文学奖和世界华语文学奖

2026-01-21

-

2026-01-21

-

2026-01-20

-

[文化新闻] 风雪中的温情守护——无锡市新吴区崇德幼儿园以雪为令筑牢幼儿安全防线

2026-01-20

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。