自公元前60年,西域都护府的设立,标志西域正式纳入中原王朝的版图。两汉时期,阿克苏市域史称姑墨城邦,统辖今温宿县、拜城县。今天来看,汉时的阿克苏市域是个超级‘地级市’。尤其史证姑墨是西汉时期在西域的核心屯田区之一,由皇帝下诏书任命官员行使的“将屯”,更是彰显了其‘屯垦’与‘戍防’的双重历史使命。

一、汉时“姑墨”词源探究

西汉时期,阿克苏市域为“姑墨城邦”所在地,辖境包括今温宿县、拜城县一带①。神爵三年(前59),“姑墨城邦”隶属西域都护府。东汉延光三年 (124) 隶属西域长史。

“姑墨”是梵语 “Kum”或“Bālukā” 的音译,原意为“沙漠”或“沙”,名字的核心含义为“沙漠之国”②。这与城邦位于塔克拉玛干沙漠北缘相对应。命名逻辑体现了西域城邦“以地标定名”的传统,呼应其沙漠绿洲的生存实态。

“姑墨”的梵语音译,虽在汉代缺乏史料记载考究,但唐代通过实地考察与语言考据,回溯了汉代“姑墨”的梵语古称的由来,体现了丝绸之路多元文化的命名传统。与此同时,“姑墨城邦”的命名,也体现了来自古印度文化圈的‘外来’视觉感应。不难想象,在文字史料空缺前,这里的人类文明交流交往交融可能都在延续,因为神秘的不为人知的“玉石之路”也必经这里。

汉时姑墨城邦地理方位

当下,有的人误将古“姑墨城邦”等同于温宿,或将温宿等同于“姑墨城邦”这都是有悖客观历史史实的。两者实则在历史上都是城邦。且“姑墨城邦”统辖“温宿城邦”。据《汉书·姑墨国传》原文:“姑墨国,王治南城。去长安八千一百五十里。户二千二百,口二万四千五百,胜兵四千五百人……东至都护治所二千〇一十一里,东通龟兹六百七十里。出铜、铁、雌黄。东至都护治所千二百一十里,南至于阗马行十五日,北与乌孙接。”(注:原文分属不同段落,此处按地理逻辑整合)

据《汉书·温宿国传》原文:“温宿国,王治温宿城。去长安八千三百五十里。户二千二百,口八千四百,胜兵千五百人……东至都护治所二千三百八十里,西至尉头三百里,北至乌孙赤谷六百一十里,东通姑墨二百七十里。”

上述可见,一是两者人口兵力不同。姑墨城邦220户,人口24500人,兵力4500人。相关数据对比,温宿城邦实力显弱些,证明两个城邦的实体存在。二是两者存在古今位置异同。地理方位上,姑墨位于龟兹西。“东通龟兹六百七十里。”,即东面距龟兹670‘汉里’,折算成现代计量长度约279公里。说明当时的姑墨统辖区域,远比今天的阿克苏市域统辖区域大得多;统辖拜城矿产。“出铜、铁、雌黄”,即考古印证为今拜城县古矿址,实证姑墨统辖拜城的史实;姑墨位于和田北。“南至于阗马行十五日”。即南抵今和田,骑行需15天。与今阿克苏市域与和田的地理关系完全吻合。温宿位于姑墨西。而温宿“东通姑墨二百七十里。”说明温宿在姑墨的西边,且两城邦相距270‘汉里’,即约今天的112公里。现阿克苏市西距乌什县约110公里;温宿位于阿合奇县东。又“西至尉头三百里”(今阿合奇县至巴楚县),西距今阿合奇县一带300‘汉里’,即约现代125公里,恰是今乌什县与其大致实距。说明温宿西接“尉头”,东接姑墨,处在两者之间。温宿北接“乌孙赤谷”。温宿“北至乌孙赤谷六百一十里”,即北至今吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州约253公里,实则是今乌什县距此路程。可见,“温宿城邦”在西汉时期的统辖区域也十分辽阔。

综上,古温宿城邦治所在今乌什县境内,这也是被考古界、学术界主流所认同的观点。

汉时的长度如何测算成现在的计量长度呢?

据《中国科学技术史·度量衡卷》及汉代尺具实物(如洛阳出土的东汉骨尺)测算如下:

1 里 = 300 步;1 步 = 6 尺;汉代 1 尺 ≈ 23.1 厘米(以出土的东汉铜尺为证)。则换算过程为:

1 步 = 6 × 23.1 厘米 ≈ 138.6 厘米(即 1.386 米)

1 里 = 300 步 × 1.386 米 ≈ 415.8 米

即:汉代一里 ≈ 415.8 米(约合现代 416 米)。

根据考古,温宿城邦的治所在今乌什县托什干河东南,即英阿依玛克古城,现为自治区级文物保护单位。而姑墨城邦行政中心一说在今兵团一师五团团部附近,另一说在今阿克苏市域内。

三、汉时姑墨实施将屯田

据《汉书·西域传》载,除车师戊己校尉屯田,姑墨是西汉在西域的核心屯田区之一。且是皇帝下诏书任命方式的将屯,可见规格之高。

1.西汉政府国家意志力推屯田。西汉元帝初元元年(前48

年)在西域设戊己校尉,掌管屯田事务,治所在车师前王庭(今吐鲁番市交河故城),隶西域都护。《汉书·西域传》载:“汉徙己校屯姑墨。”意思是:西汉朝廷派遣己校尉率军进驻姑墨,设立屯田据点。己校尉为戊己校尉下属。戊己校尉分设后,戊校尉驻高昌,己校尉专驻姑墨,受西域都护府节制。

西汉时期,姑墨地处丝绸之路中道要冲,为龟兹(库车)至疏勒(喀什)咽喉。且西邻乌孙(乌孙以天山北麓的伊犁河谷为中心,其王庭“赤谷城”位于今吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖南岸)、北通康居(今天的哈萨克斯坦南部(的突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州及乌兹别克斯坦北部(塔什干州),屯兵可阻断匈奴-康居联盟南下塔里木盆地。

公元前30年(汉成帝建始三年),为防范乌孙叛将日贰勾结康居作乱,西汉首次派遣“己校尉”率千人屯田姑墨③,储备军粮并训练屯田士卒。这一举措使姑墨成为西域“兵农合一”的军事据点,兼具防御与进攻能力。

“河平元年(前28年),崇父以河平元年中为侍郎,以诏除为将田姑墨”④。即名叫崇父的人,以皇帝下诏书的方式被任命为“姑墨城邦”的屯田将领。印证了西汉政府在姑墨屯田的史实。屯田区域在思浑河,即今天的阿克苏河支流及托什干河、库玛力克河两大河流⑤。其流域覆盖姑墨城邦的核心农业区,今阿克苏市、温宿县与资源区拜城县东部。

汉宣帝神爵元年(前61年),名将赵充国在平定西羌叛乱时上奏提出屯田策略。“田事出,赋人二十亩。⑥”即西汉屯田制度,每名屯兵平均耕种20亩土地,则千人屯田垦地约2万亩(1000人 × 20亩/人)。屯田以种植小麦、糜子为主⑦,年均亩产约1.5斛(90公斤,则1斛为60公斤),总产量可达3万斛(约180万公斤),足以支撑驻军备战。

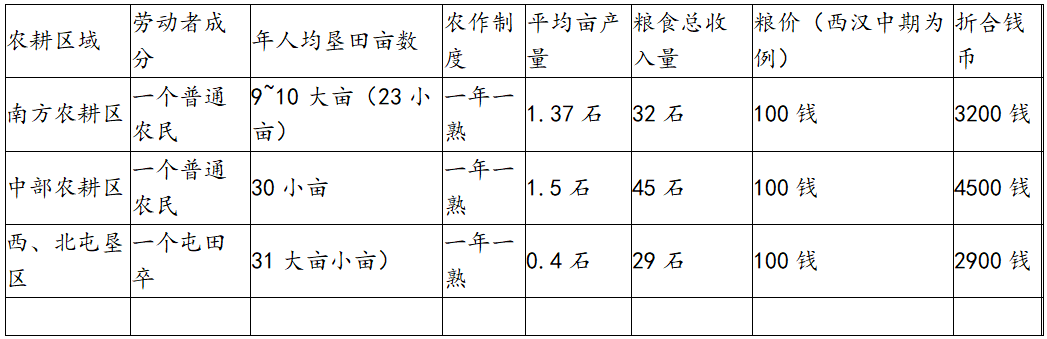

材料 汉代各农耕区劳动生产率比较表

——摘自黄今言、温乐平《汉代不同农耕区之劳动生产率的考察》

参照上表可见,姑墨屯田区域实则是天山南坡冲积扇平原绿洲,水量灌溉充沛。实际人均屯田31亩,大于文献中的人均20亩估值,而平均亩产0.4石(低于姑墨实际耕种平均亩产)。西汉1斛 = 1石。分大小石计量。大石(斛)用于征收,即1斛 = 1大石≈ 15公斤;1小斛 =0.6 小石≈ 9公斤。

若按上表计算:0.4石/亩×20000亩×15公斤=120万公斤。则西汉在姑墨屯田平均亩产04.—1.5石,总产量8千石至3万石区间,约120万—180公斤。

上述,可见西汉在西域的屯田,有车师戊己校尉、姑墨“将田”等多种管理层级,构筑“屯戍一体”屯垦体系,将姑墨从边疆城邦转化为汉廷经略中亚的支点,其成功实践不仅为汉军提供即时后勤支持,更开创“以边养边”的戍防模式,深刻影响后世西域治理策略。

2.屯田之基铸就千年民族精神。“明犯强汉者,虽远必诛。”这句成语浓缩了汉帝国经略西域的铁血意志与战略智慧。展现了不屈不挠,奋勇拼搏的民族精神和气节。因其丰富的信息量,一直成为史学界和学术界关注和研究的焦点。且直接或间接与“姑墨城邦”有关联。

公元前36年,匈奴郅支单于西逃康居(今哈萨克斯坦),奴役西域诸国,虐杀汉使,公然挑战汉朝权威。陈汤以西域副校尉身份,冒死“矫诏”调集西域屯田汉军及15个西域城邦联军四万人,奔袭三千里,攻破郅支城,斩单于首级。此战终结了匈奴对西域的百年威胁,奠定汉朝对中亚的统治,丝绸之路北道(龟兹→姑墨→温宿)自此畅通。

上述冒死“矫诏”是指,在未向西汉中央政府禀报前提下,擅自假借中央政府名义调集军队。可见陈汤在捕捉战机方面的敏锐、果敢与胆识。值得注意的是,陈汤调兵时,未调集内地粮草及军队,调集的是“发屯田吏士”及“城郭诸国兵⑧”。其中,“屯田吏士”即包括姑墨、龟兹等地的汉朝屯田部队。这些士卒常驻西域,熟悉地形且训练有素,成为远征军的精锐力量。

需从几个维度评估陈汤的历史功绩:第一方面军功业绩。低成本终结百年边患。攻破郅支单于依托康居修筑的“重木城”与土城防线,阵斩单于及贵族1518人,俘虏145人,彻底摧毁匈奴西迁势力。且未征用中央粮饷。第二方面政治意义。陈汤捷报中“明犯强汉者,虽远必诛”一语,成为汉帝国武力宣示的象征,强化了对西域治理的合法性。对比案例:此前罽宾杀汉使70人,元帝仅断交不惩处;郅支死后,西域诸国“莫不惧震⑨”。第三方面制度与文化影响。陈汤以“屯田吏士+仆从军”的混合兵力实现低成本干预,为后世提供范式。唐代安西都护府常调“城傍部落兵”,清代准噶尔战争用绿营屯兵,皆效仿此策。文化影响方面,宋代苏轼在《陈汤论》中剖析:封赏陈汤不会引发效仿,因“阴山之北凡几单于?……终汉之世,独一陈汤耳!”此后千年来,成为文人墨客对精武英雄的标榜。民族精神的升华,“虽远必诛”从战报升华为民族文化基因。开创“永乐盛世”的明成祖朱棣,于1410—1424年间五次率军亲征北伐蒙古,曾引用“明犯强汉者,虽远必诛”语,复制汉唐“犁庭扫穴”式给雄踞漠北的蒙古部落以致命打击。创造“康乾盛世”的康熙帝曾引用此语,于1690–1697年,七年血战,三次率军亲征噶尔丹,荡平漠北高原,使清朝疆域突破1500万平方公里,为后世中国版图的形成产生了深远影响。

四、姑墨文化深植天山脚下

夏季,漫步在中国优秀旅游城市阿克苏市的国家AAAA级多浪河景区,绿荫滴翠,鸟语花香。人们会信步来到网红打卡地—姑墨亭,取汉唐姑墨深义,简以表之。它是阿克苏市域城市空间的历史文化地标。

走近姑墨亭,城楼下的一群铜塑骆驼活灵活现。按1比1比例复刻的骆驼群组,再现了“沙漠之舟”承载丝路文明的过往。

走近威武耸立的城楼,穿越朱漆红门,映入眼帘的是古西域三十六城邦图腾柱。三十六尊,每尊高约18米,汉白玉的圆柱体上刻有浮雕,展示的是该城邦的历史过往,每尊柱顶冠以龙头,凌空耸峙,显得威武霸气。

三十六尊,三十六根图腾柱,三十六首龙头,汇聚成气势磅礴的银龙方阵,蓝天白云下翘首腾空!此种艺术杰作,创意的灵动与历史的深意都镌刻在柱体的每一条细微纹理中,莫不是姑墨文化根植泥土的匠心展示!汇聚成构建中华文明的多元一体的徽标。(作者系诗人、散文作家,新疆南部地区历史人文研究者)

注:① 《汉书·西域传》辅以《新唐书》《大唐西域记》的里程与范围描述,并经清代地理考据(《钦定皇舆西域图志》)及现代考古(喀拉玉尔衮古城、拜城矿址)双重验证。

② 参考《大唐西域记》《新唐书》

③ 参考《汉书·西域传》

④ 参考《汉书·段会宗传》

⑤ 参考《新唐书》《西域水道记》

⑥ 参考《汉书·赵充国传》

⑦ 参考《大唐西域记》载姑墨“宜糜麦”

⑧ 参考《汉书·陈汤传》

⑨ 参考《西汉会要》(卷39)

⑩参考《汉书·匈奴传下》扬雄给汉哀帝上书:“固已犁其庭,扫其闾,郡县而置之”。从字面上看,这个成语的意思是“把庭院犁平来种田,把巢穴扫荡成废墟”,比喻彻底摧毁敌方势力。

-

2026-02-12

-

2025-10-08

-

2025-09-07

-

2025-08-30

-

2025-08-25

-

2025-08-23

-

2025-08-12

-

2025-07-04

-

2024-11-25

-

墨染春秋书岁月,德馨艺湛耀凡尘——对话八雅先生刘永国:探寻传统文化的诗意人生

2024-11-04

-

2024-08-09

-

2024-05-29

-

2024-05-23

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。