忽培元,1955年生于延安,著名作家、文化学者。系中国作协会员、中国红色文化研究会副会长,国务院原参事,中国传纪文学学会原副会长,榆林学院西北革命史研究中心特聘学术委员会主任。曾获“陕西省德艺双馨文艺家”称号。

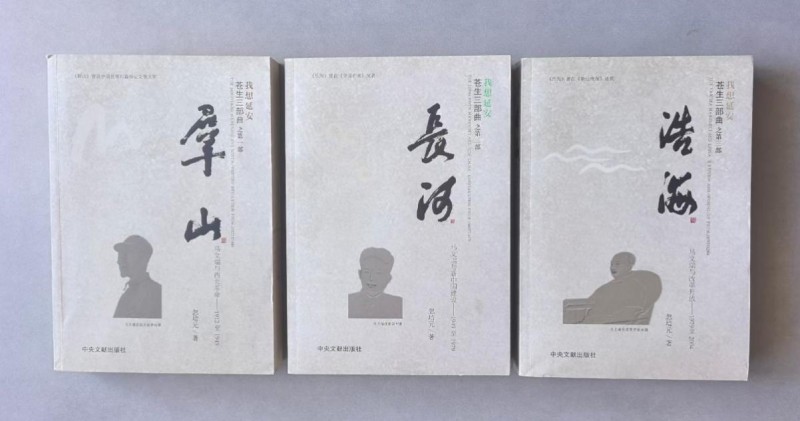

文学创作成果丰硕,累计出版作品三十余部,涵盖多类文学领域,多部作品被译介至海外。代表作包括长篇小说《苍生三部曲:群山、长河、浩海》《乡村第一书记》《红旗猎猎》《同舟》,人物传记《刘志丹》《谢子长评传》《阎红彦将军传》《难忘的历程:习仲勋陕北岁月回访》《耕耘者:修军评传》《百年糊涂:郑板桥传》《群山:马文瑞与西北革命》,长诗《共和国不会忘记》等。

其中人物传记《群山:马文瑞与西北革命》获中国优秀传记文学奖;长篇小说《乡村第一书记》入选“中共百年百部红色经典”,并改编为央视一台热播剧《花开山乡》;小说《同舟》入选2024年度“京华好书”“中国好书”及作家出版社“年度好书”;最新小说《红旗猎猎》获陕西2025年文化精品项目;长诗《共和国不会忘记》等获中华铁人文学奖。2024年,西安培华学院正式成立“忽培元苍生三部曲研究中心”。

散记者,可将散乱事物随手录记,笔走景移,忽培元笔下的人民与时代相互碰撞,彰显自身特色,给我们展示了一部波澜壮阔的历史画卷。他是一个洋溢着革命激情的诗人型作家,他深受读者喜爱,洋洋洒洒五十万言的《群山》给他的这种才情作了一个有力的证明。

在北京一个充满墨香的工作室里,我见到了忽培元先生。他身兼作家与书画家双重身份,言谈举止间,既有陕北黄土地的质朴与厚重,又有文人雅士的沉静与深邃。与他交谈,仿佛在翻阅一部立体的、充满生命张力的著作,每一页都写满了对土地的深情、对历史的思考和对艺术的执着。

为传承红色经典,讴歌时代精神,唱响民族主旋律,采访了忽培元参事。他的长篇小说《同舟》由作家出版社出版,引起了巨大的反响,他将自身扎实的乡村日常经验与深厚的传统文化底蕴同时代特色与人情人性相结合,描摹出美好生活的进步与追求,文字中不仅能感受出质朴的生活,同时还有扑面而来的现代气息。

刚一见面,我们便直奔主题,提出了文学与艺术的时代差异性这一问题,“勤劳质朴、诚实坚定,随遇而安、积极进取”是忽培元人生的信条,其作品始于文学艺术。忽培元说文艺应当为时代讴歌,以人民为出发点和落脚点,不断锐意进取并且开拓创新。

他放缓了语气,眉宇间略显凝重,开始描绘他的作品创作与心路历程:《苍生三部曲》塑造了平民领袖的形象,颂扬了马文瑞同志在战争年代所具有的高尚品德和革命者形象。来自真人真事并深入当地生活,这里他特别提到了中国的革命之所以能取得全国性的胜利,最重要的是依靠人民。《群山》的问世则是将这样一群挺拔如山的西北人民推向了时代的浪潮巅峰,只有“群山”耸立,中国才能屹立于世界的东方。忽培元用文字还原了这一群鲜活的充满生机和辉煌屹立的山脉。

《苍生三部曲》注重描写历史人物并以此为题材。它包括《群山》《长河》《浩海》三卷,讲述了中国革命、新中国建设和改革开放的故事,塑造了周恩来等一批领袖人物和时代风云人物群像。将中国新民主主义革命、抗日战争、社会主义革命作为描写对象。忽培元通过曲折的历程,展现了经济全球化浪潮冲击下改革开放事业“浩海”一般激荡壮阔。

“这一路走来,无论干什么,生活在哪里,情感都和农民群众仅仅联系在一起。”忽培元意味深长而又语重心长的提到。务实一直是他的严谨作风,对于故乡的牵挂和未来的发展不断融入到实际生活中,他不但注重刻画书写家乡风貌,同时对书画还有颇多研究,他将孩童时代积累的生活经历及形象记忆付诸笔墨,创作出大量的“陕北记忆系列”画作,其绘画得益于生活。运用厚重的线条和笔墨,简洁中渗透苍古,彰显空灵,极具思想深度,感受出新时代历史背景下的正能量。

为谁而写,如何写?一直是个永恒的话题,忽培元注重个人写作,他再三强调文学是历史的产物,淡化政治与文学是十分低级的错误。什么是政治?在他看来,现在的国家强大是最重要的,这与中国人民息息相关,没有灵魂的作品是缺乏政治性的,要通过文学不断反映社会的需求。在谈到文艺与政治的关系时,忽培元批驳了那种主张文艺远离政治的观点和现象。他旗帜鲜明地讲到学习毛主席延安文艺座谈会《讲话》和习总书有关论术的心得体会。明确亮剑,回答了什么是政治?说政治就是某一阶段最大多数人群的诉求和利益所在。指出人民群众不同时期的政治愿望是不同的。比如日本侵华,团结抗日就是最大的政治。三年自然灾害饿肚子,解决吃饭问题就是最大政治。从这个意义上讲,文学艺术须臾不可脱离政治,务必是为无产阶级政治服务的。

他正襟危坐,耐人寻味的讲述写作的阶段性:大致分为三个阶段,其一,为现实服务,还原真实历史事件,不用前三十年否定后三十年;其二,文学的时政性,文学离不开政治,就像人离不开水,文艺需要为政治服务,为人民服务;其三,部分历史瞬间的定格。

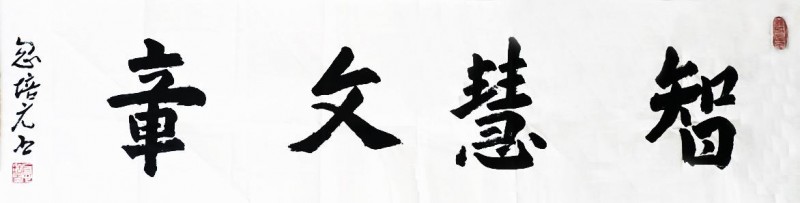

采访结束时,忽培元先生将挥毫写下的“智慧文章”四个大字展示给众人,笔力与字体雄健,气象浑穆。他专注的神情,我仿佛看到了一个在文学与艺术的原野上不知疲倦的耕耘者。他用自己的双肩,一肩扛着文学的情怀,在生活的沃土中深耕,为人民;一肩担着书画的笔墨,在精神的天空中挥洒,为时代。他让我们相信,无论时代如何变迁,那份源于土地、归于人民的赤子之心,永远是文艺创作最动人的力量源泉。他不忘初心,不断勉励年轻人锐意进取,永攀时代高峰……(崔京钰)

-

2026-01-17

-

2026-01-17

-

2026-01-17

-

2026-01-16

-

2026-01-16

-

廿载杏坛耕耘路 一腔赤诚育桃李——记江苏省建湖高级中学教师徐蔚

2026-01-16

-

2026-01-15

-

全民阅读 北京先行 2026第十二届中国诗歌春晚北京诗电影专场圆满成功

2026-01-15

-

2026-01-14

-

瞿弦和、张筠英、刘纪宏祝第十二届中国诗歌春晚北京诗电影专场开幕

2026-01-14

-

2026-01-13

-

2026-01-13

-

虎文天马 诗酒年华 2026第十二届中国诗歌春晚北京诗电影专场即将启幕

2026-01-12

-

2026-01-12

-

2026-01-12

-

[综合新闻] 长商荟萃启新程 同心筑梦向未来——长寿区商业联合会2026年年会圆满落幕

2026-01-17

-

[文化新闻] 雏凤清于老凤声——90后辞赋家张思桥辞赋创作漫谈

2026-01-17

-

2026-01-17

-

2026-01-17

-

2026-01-17

-

2026-01-16

-

[文化新闻] 中国诗歌春晚携八大朗诵艺术团北京首诵《石榴花开》

2026-01-16

-

[散文游记] 《延安文学》散文 || 周步:古道上消失的驿站

2026-01-16

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。