公元23年,在新莽覆灭的烽烟中,陇西豪强马援面临生死抉择。这位曾在王莽政权中担任郡吏的儒生,面对天下动荡的格局,毅然选 择了"男儿当死于边野,以马革裹尸还葬耳"的壮怀人生。此后近三十年,他如明星般划过东汉王朝的天空,以"堆米为山"的军事智慧、雷霆万钧的战场魄力,在平定隗囂叛乱、羌胡叛乱、征侧起义、乌桓南下等诸多历史转折点上,以马革裹尸的忠勇为国家拓土开疆,为民族撑起脊梁,铸就铁血丹心的历史丰碑。

一、乱世豪杰的崛起之路

马援家族先祖是战国名将赵奢,马援家兄马况曾举孝廉。在王莽新朝时期,马援迁徙于陇西郡(今甘肃临洮),建立自己的势力范围。马援以“仁厚"之义收服羌胡,范晔在《后汉书》中记载他"与豪杰相结连",在乱世中构建起可观的势力版图,并在此基础上逐步形成自己的武装力量。马援在陇西的经历不仅锻炼了他处理边地事务的能力,更让他在农耕地区与游牧民族相处中,形成了"恩威并施"的治理智慧。

二、尚武精神的千年基因

马 援的英雄豪情植根于马氏家族的将门血脉。作为战国名将赵奢后裔,马援在王莽未年的乱世,私放重囚、亡命陇西,却能以“役属数百家”的凝聚力开创蓄牧基业,展现出远超常人的组织才能与人格魅力。这段经历不仅锻造了马援治军本领,更孕育出他“凡殖货财产,贵其能施赈”的财富观,在其后散尽家财投奔刘秀之举,恰是功利潮流中罕见的品格 与智慧的清流。

1.少年立志:马援从少年孤儿到边郡领袖,从儒生到统帅的精神蜕变自有其家族基因中流淌的战国名将赵奢的热血。他十二岁丧父后便立下“边郡垦田畜牧”之志,他“穷当益坚,老当益壮"的铭言,成为贯穿他一生的精神烙印。马援以"兄事其嫂"的隐忍与"边郡垦田畜牧"的决断,展现出超越年龄的担当,在经历坎坷,少年宏志,从亡命北地到牧畜起家,始终秉持"丈夫为志,穷当益坚"的信念,保持积极的人生态废,不论是在散尽家财归顺光武帝的抉择中,还是在受到粱松诬谤的困境中都保持了进取的责任与担当,这对现代人应对人生挫折、精神焦虑是非凡的壮胆实魂的精神良药。

2、政治远见与忠诚品格

建武四年(28年),马援率部投奔刘秀,其决策背后是他敏锐的政治洞察力。马援直言不讳地告诫旧主隗嚣:"当今之世,非独君择臣,臣亦择君。"这种择明主而侍的价值观,最终成就了他东汉开国功臣的传奇。

范晔在《后汉书》中记载,马援向光武帝归顺时进言:"当今之急,莫若慕蔺食骆之势。"这个建议最终促成东汉对隗嚣势力的全面瓦解,展现了马援卓越的战略眼光和忠诚品格。

《东观汉记》载,建武四年马援归顺时对同僚言:"方今匈奴、乌桓尚扰北边,当随军扫除,男儿要当死于边野。"这种朴素的使命感, 正是汉代儒生"投笔从戎"报效国家的爱国精神的生动注脚。

三、“堆米为”与边疆治理的开拓创新

1.沙盘推演的军事革命

建武八年(32年),在平定隗器战役中,马援在洛阳皇宫用米堆成沙盘,以立体地图剖析陇西地形,突破传统“兵图示战”的局限,光武帝惊叹:"虏在吾目中矣!"马援建议避实击虚的突袭战术,被光武帝采纳,最终汉军以迅捷之速平定陇右。这种突破传“兵图示战”的创新,比欧洲军事沙盘早了一干五百年,更开创了中国军事史上"虚实结合"的先河。

2.边疆治理的突破与实践

陇西平羌:建武十年(34年),马援接任陇西太守,在 羌乱烽烟中采用怀柔之策。在临洮之战震 慑羌军,却更重恩威 施。他举荐羌族首领杨封以羌治羌,成为平衡汉羌关系和汉羌治理的关键纽带。

岭南永久的汉文化烙印:公元42年,马援平定征侧叛乱后,在今越南北部立铜柱表功,更在当地修城凿井,修道路,传 播农耕技术。《后汉书》记载马援"穿渠灌溉,条奏越律与汉律驳者十余事",实现了南疆地区的永久归属。 《资治通鉴》称他"穿渠灌田,条奏越律与汉律驳者十余事",将军事征服转化为文明浸润,更推动《越律》与《汉律》并行的政策。据《资治通鉴》记载,岭南经马援治理后,九真、 交趾两郡合计增户逾十万,成为东汉稳定的粮仓之地。据《后汉书·南蛮传》,马 援南征后"九真交趾悉为郡县",使东汉版图向南延伸四百余里。

四、五溪烽火中的爱国丰碑

公元49年冬,62岁的白发将军马 援在庐江军营中写下最后的奏章:"臣受厚恩,父子显封,今已毕其志愿,愿更效力。"这位本可安享荣光的开国元勋,却在"马革裹尸"的誓言中践行了英雄生命最后的悲壮。当五溪蛮的箭矢穿透他的铠甲,这位为东汉王朝征战三十载的伏波将军, 用鲜血浸染的红沙诠释了何为"忠成之烈"。

1.出征的悲情与决心

建武二十四年, 《后汉书》记载,62岁的马援请缨征讨五溪蛮,他临行前谓虎贲中郎将梁松言:"吾受厚恩,年老常恐不得报之。"他拖着病体亲临前线,最终病逝壶头山战场。他临终前仍惦记军事:"汉室复兴,不可坐视其乱!"

2.历史评价的反转:

尽管马援遭粱松诬谤,但班固在《汉书》中特立《马援传》,司马光誉其"功业至伟",当代学者李长之在《中国画论研究》中称其为"军事儒将的典范"。 今越南仍存伏波庙,当地民众称其"救世真君",中原大地随处都有伏波将军庙,足见其影响之深远。

四、穿越千年的精神图腾

1.马援武德精神的当代共鸣

孙中山曾以马援"伏波庙"题咏蔡锷:“平生慷慨班都护,万里间关马伏波。”,梁启超将马 援誉为"中国历史上的军人之魂",将之与岳飞并列,视作"中国历史上的忠诚符号"。 在现代职场与竞争中, 马援"老当益壮"的生命态度,与现代职场中的奋斗哲学形成奇妙的共鸣。

2.边疆治理的历史镜鉴

马 援在岭南实施的"军屯戍边"文化教化"策略, 与今天"一带一路"倡议中的民心相通理念早已是跨越干年的呼应,是中华民族人类情怀与和平统一的精神传承。马援的治军创新思维,更是对现代信息化战争启示。

当我们站在2025年的世界东方,回望这位两干年前的伏波将军,"马革裹尸"的悲壮已升华为中华民族精神的生存秘码。从东汉边塞到沙盘平嚣,从陇西牧场到南海铜柱,马 援的一生是"为国开疆"的史诗,是爱国“忠成”的丹青,他用生命书写的家国叙事,不仅是镌刻在民族血脉的记忆,更是以"马革裹尸"的悲壮,为当代志士提供了超越时代的奋斗范本:真正的英雄,是为比个人命运更宏大的国家命运的奉献与人类文明存续的抗争。

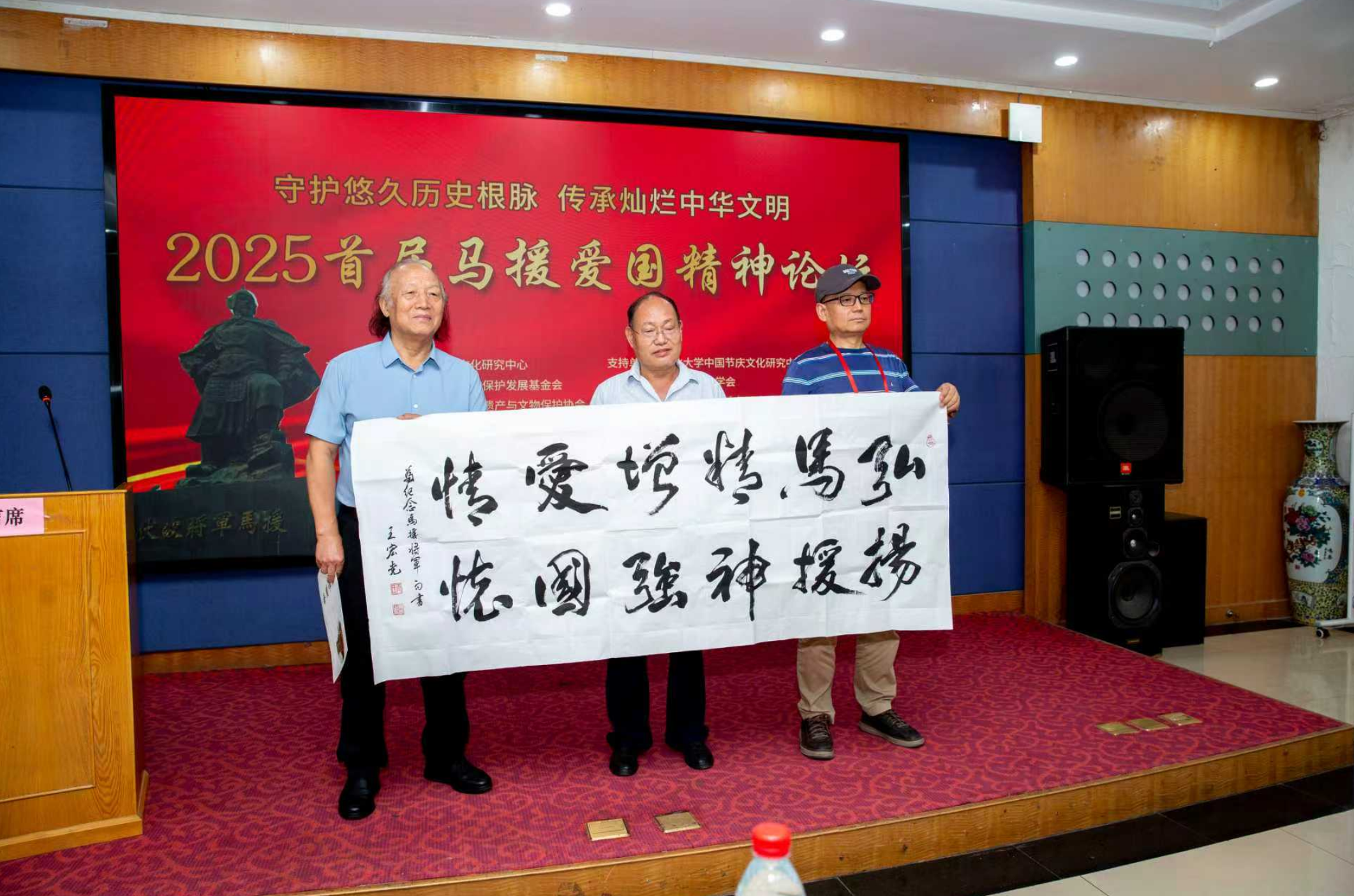

为感谢“守护悠久历史根脉,传承灿烂中华文”《首届马援爱国精神高峰论坛暨启动整修马援墓保护工程研讨会》特赋诗《读<后汉书.马援传>赞伏波将军马援》四首

其一

铁血丹心青史标,老当益壮定山河。

堆米料敌平羌寇,马革裹尸破虏窝。

五岭烟尘归汉帜,千秋汉字震天罗。

而今更看铜柱在,犹是将军马伏波。

其二

白首擎枪破瘴烟,铜标铁柱定山川。

堆米演阵平羌虏,裹甲成功镇海天。

血染征衣心似铁,魂归汉月志犹坚。

伏波铜柱今尚在,犹刻将军万里篇。

其三

六旬勒马嘶战风,一剑光寒万里穹。

堆米惊隗蛮胆裂,裹尸定乱汉旗红。

骨填瘴岭开疆外,血溅铜标破虏中。

君问伏波平生志,马革裹尸铸忠魂。

其四

伏波奋志跨雕鞍,血战沙场豪气还。

米定隗嚣羌胆裂,剑平蛮瘴汉旗丹。

裹尸壮志标青史,铁血丹心金石坚。

铜柱屹然矗南国,风雨长护旧河山。

陕西省地情专家库专家陕西理工大学汉水文化研究中心特聘研究员:刘自强

-

孙魁走进曙光街道世纪城西区社区 宣讲母爱故事与《家庭教育促进法》

2025-10-11

-

资讯|北下关文联成功举办著名学者作家贾葆蘅《加拿大华侨移民史》(合著)分享研讨会

2025-10-11

-

2025-10-11

-

广西写作学会、广西民族大学创意写作中心壮府艺术村基地挂牌 暨2025“欢诵国庆,诗吟中秋,共抒情家国情怀”壮府诗会在南宁举办

2025-10-10

-

“诗起烟溪·盐润黑井”诗会举办 诗刊祥云诗歌小院“走基层”志愿者活动走进黑井

2025-10-09

-

音诗结盟 长城作证 著名音乐人狼戈荣聘为中国诗歌春晚音乐顾问

2025-10-09

-

2025-10-08

-

2025-10-08

-

2025-10-07

-

2025-10-07

-

2025-10-06

-

国庆逛庄园,丰收遇红歌——上海崇明知养庄园国庆丰收节公益文化活动侧记

2025-10-06

-

2025-10-06

-

2025-10-06

-

全球首创 洛杉矶西来大学隆重举「东方哲学与管理博士学位课程」秋季开学典礼

2025-10-06

-

[综合新闻] 热烈欢迎盖冬梅老师做客《对话教育・华熠智谈》栏目,共探人体雕刻与健康管理的融合之道

2025-10-13

-

2025-10-12

-

[文化新闻] 孙魁走进曙光街道世纪城西区社区 宣讲母爱故事与《家庭教育促进法》

2025-10-11

-

2025-10-11

-

[文化新闻] 资讯|北下关文联成功举办著名学者作家贾葆蘅《加拿大华侨移民史》(合著)分享研讨会

2025-10-11

-

[文化新闻] 写在故宫建院100周年:百年紫禁城焕发时代新光彩

2025-10-11

-

2025-10-10

-

[文化新闻] 广西写作学会、广西民族大学创意写作中心壮府艺术村基地挂牌 暨2025“欢诵国庆,诗吟中秋,共抒情家国情怀”壮府诗会在南宁举办

2025-10-10

版权所有:旅游文化网 地 址:北京市朝阳区立清路22号 投稿及违规不良信息举报邮箱:zgzhoubu@126.com

免责声名:部分内容转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。 如因作品内容或其它问题与本网联系我们会尽快处理。